국민연금법 모수 개정안(연금보험료.소득대체율등) 통과, 그 내용과 의미

1. 국민연금법 개정안 통과의 배경

2024년 말 국회를 통과한 국민연금법 개정안은 빠르게 진행 중인 고령화와 저출산으로 인한 연금 재정 악화를 우려한 사회적 공감대 속에서 마련되었습니다. 정부는 이번 개정을 통해 국민의 노후소득 보장 강화와 연금의 지속 가능성 확보를 동시에 추구하고자 했습니다.

2. 개정안의 핵심 내용

가. 연금보험료율 인상

현행 9% → 13%까지 단계적 인상

2026년부터 2033년까지 매년 0.5%p씩 인상하여

최종 13%로 인상합니다

나 소득대체율 인상

2026년부터 즉시 43%로 인상합니다

당초 40% 수준이었던 명목 소득대체율을 3%p 올림

단, 실질소득대체율은 이보다 낮을 수 있습니다.

다. 연금급여 지급 보장 명문화

국가의 지급 보장 의무를 법적으로 명확히 하여 국민 신뢰를 제고합니다.

라.출산 및 군 복무 크레딧 확대

ㅡ 출산 크레딧, 첫째 아이부터 12개월 추가 가입 기간을 인정하며, 최대 50개월의 상한 규정을 폐지하였고

ㅡ 군 복무 크레딧, 기존6개월 인정에서 최대 12개월로 확대하였습니다

3. 소득대체율이란?

소득대체율은 퇴직 전 평균 소득 대비 연금 수령액의 비율로, 노후 생활의 안정성과 직결되는 핵심 지표입니다. 예컨대, 소득대체율이 43%라면, 평균 월급 300만 원을 받던 근로자가 퇴직 후 매월 129만 원을 연금으로 받는 셈입니다.

즉, 소득 대체율이 높을수록 은퇴후 생활수준 유지 가능성이 높아지며, 낮을수록 추가적인 개인연금이나 자산이 필요합니다.

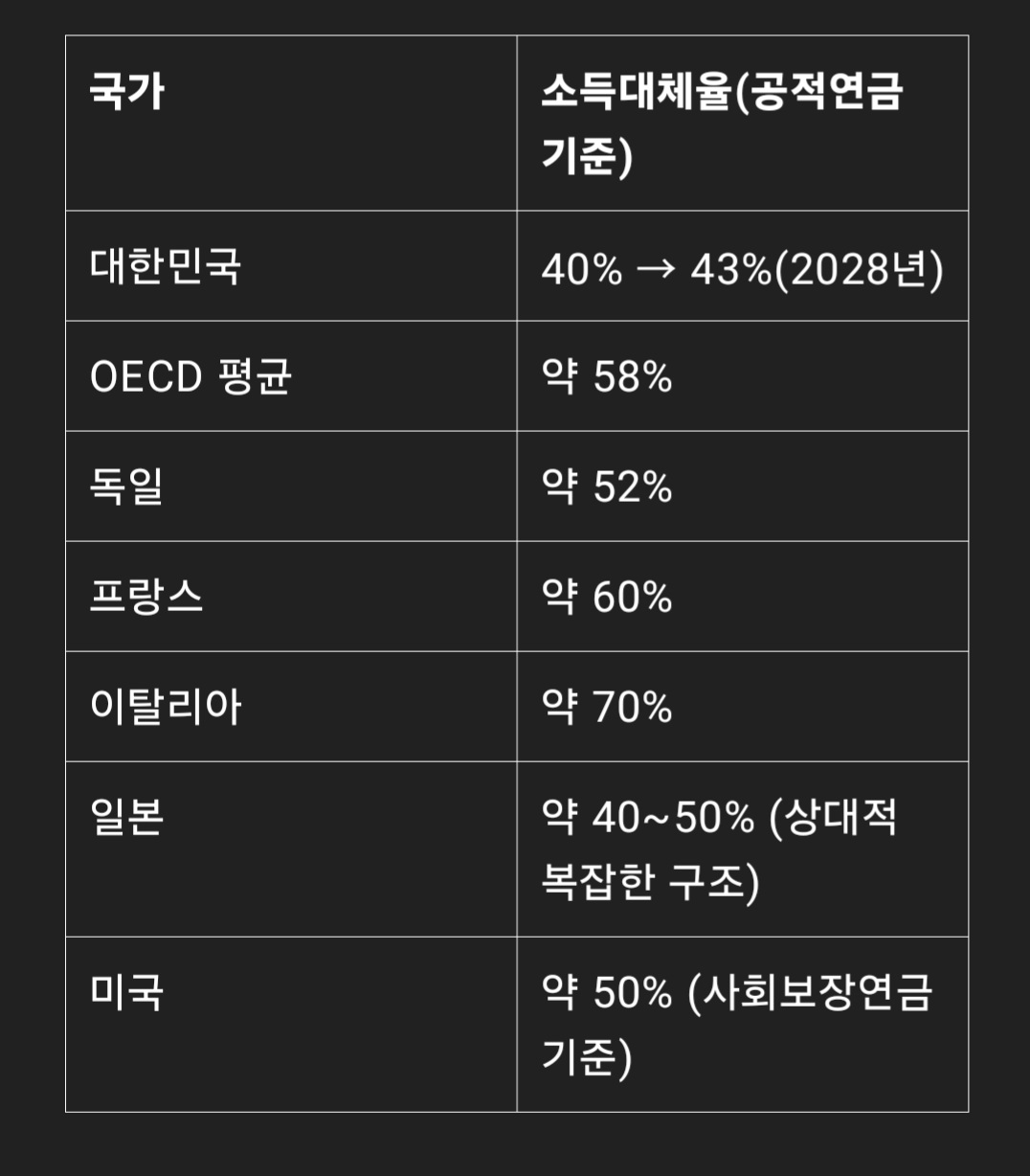

4. OECD 주요국과의 소득대체율 비교

다음은 OECD 6개 주요국과 한국의 순소득대체율(세후 기준) 비교입니다.

※ 자료: OECD Pensions at a Glance 2023 / 보건복지부 재정계산 결과

> 한국은 이번 개정으로 소득대체율이 43%로 높아졌지만, OECD 평균(58%)에는 여전히 미치지 못합니다. 실질적으로는 여전히 중하위권입니다.

5. 소득대체율 인상이 국민연금에 미치는 파급효과

① 긍정적 영향

노후 빈곤 감소: 고령층의 소득 안정성 증가

국민 신뢰 회복: 국가 지급보장 명문화로 신뢰 상승

② 부정적 영향 및 과제

연금재정 악화 우려: 지급액 증가 → 고갈 시점 앞당길 수 있음

보험료 인상 부담: 근로세대 부담 가중 → 세대 간 갈등 가능성

형평성 논란: 출산·군복무 크레딧 등 혜택의 공정성 문제

6. 맺음말

이번 국민연금법 개정은 소득대체율을 현실화하여 국민의 노후를 보다 안정적으로 뒷받침하겠다는 사회적 합의의 산물입니다. 그러나 이는 단지 시작일 뿐, 진정한 연금개혁은 재정 건전성과 세대 간 형평성을 동시에 해결하는 긴 여정을 요구합니다.

이제는 숫자 하나하나를 넘어, 국민이 믿고 의지할 수 있는 지속 가능한 연금제도를 함께 고민해야 할 때입니다.